33岁的张一山凭《在人间》回归,演技被部分认可,杨紫生日引发“避嫌”讨论,两人至今无同框回应

说白了,转机来于一次正面亮相

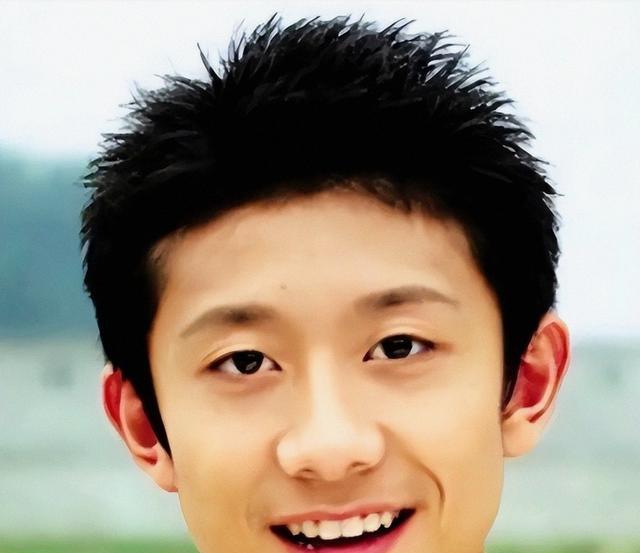

5月23日,《在人间》官宣定档5月28日,他作为主演走到台前,灯光打在脸上,眉眼里少了少年气,多了股“稳”

我盯着直播里他拿麦的手,指节有点发白,像是憋着劲儿要证明点什么

台下有人喊“刘星”,他笑着摆手,眼神却没飘

《在人间》给他争到的,至少是一个体面翻身的起点

往前回看,一直困住他的不是“童年光环”,而是“长大后的落差”

2020年那版《鹿鼎记》至今都是他口碑曲线上的低点,豆瓣低迷不说,关于“颜值不够、演技太用力”的讨论也铺天盖地

尴尬不在于摔了一跤,而在于这跤摔在全国观众面前

当一个“国民弟弟”被反复质疑,真正伤的是观众的信任感

这一次他选择正面硬抗

宣传活动里,他穿了件深色西装,系得不紧的领带让人感觉他没刻意端着

台上聊角色时,他没绕弯子,直接说这次戏比想象难,镜头里不许“花活”,要把人物的日常“活”出来

我认同这种自我调整,比起夸海口,这种承认弱点的姿态更像一个33岁的成人

演员的成熟不是懂得说漂亮话,而是知道何时把劲用在镜头里

戏一开播,弹幕里“这段稳”“眼神对了”的评价多了起来,也有人指出某些台词仍然“浮”

这很真实,没什么速成药

截至11月8日,《在人间》已播出,他的演技获得部分认可,这叫缓慢拉回,不是一步登天

值得一提的是,他在几场群戏里不抢镜,给对手留空间,这个节制以前不常见

换句话说,他在学着和角色“合拍”,而不是让角色迁就他

风向刚转,话题却绕到了杨紫

11月6日,杨紫发了庆生视频,先是黑白,再瞬间跳彩色,像在说“收工,切回生活”

她先在杀青地穿冲锋衣抱花,风刮得帽檐哗啦响,后面换上挂脖礼服端着蛋糕,耳饰摇得亮晶晶

评论区里,有人把她和张一山并排提,老话题又被翻出来:要避嫌吗,要公开吗?

这类“避嫌”争论,其实是公众对边界感的焦虑投射

我理解这份焦虑

两人合作自童年起,成年后又各自顶着不小的关注度,同框就是话题,不同框也是消息

但“避嫌”不该变成逼迫式的道德绑架,职业合作与私人交往需要边界,也需要自由

截至目前,杨紫对避嫌话题没有公开回应,两人也没有公开同框互动,这反倒是稳妥的处理

多位业内人士提到,未婚艺人的社交边界,越是被放大越容易失真,最好的方式是用作品盖过噪音

把镜头拉远,其实这几年“童星转型”的讨论一直没停

10月中,荣梓杉事件把这根弦又绷到了最紧

有23岁女生发长文爆料,多线恋爱、肢体冲突、隐私威胁等词密集出现,工作室迅速否认恋爱关系,称对方为极端粉,但随后聊天记录、监控截图等被晒出,争议发酵

“朱朝阳滤镜破碎”成了舆情热词,也提醒大家:童年角色背书的好感,是最容易碎的玻璃罩

多位知情者还反映他在剧组的口碑一般,事业出现明显受挫,至今对新增证据未回应,风评已经掉线

同一时间线里的另一面,是张子枫的稳扎稳打

她从《我的姐姐》到《草木人间》,一次次选和自身气质有反差的角色,硬生生把“国民妹妹”撕掉,换来了金鸡提名与稳定口碑

从结果看,张子枫证明了:摆脱角色固化,得靠作品难度与角色跨度的双重加码

那张一山处在中间地带,既没塌房,也还在爬坡

心理学教授的观点很戳心:长期生活在剧组闭环里的童星,容易形成“特供版”人际模式,情感认知可能滞后,成年后处理公众形象时会“跟不上拍子”

我看过不少童星在成年后面对镜头的“惯性笑容”,礼貌得像程序,真诚却缺席

如果意识不到这点,演技再在线,也容易被人设的裂缝拖下水

有业内人士提到,童星转型的关键有两点,一是打破固化角色,二是做好个人品行管理,这两点缺一不可

简单说,演技是门槛,形象是地基,门槛再高也立不住没有地基的房子

舆情监测的数据也在印证:观众对童星成年的道德期待更高,一旦出现负面,童年积累的好感掉得飞快

再回到张一山

新剧里的他把“用力过猛”的习气压住了不少,尤其是安静的反应段落不抢台词,镜头贴近时眼神是湿润的,这是以前评价里被批薄弱的部分

首映礼结束,他转身和工作人员低声确认返程时间,我注意到他没有让助理替他答,这是一点点改变,但对外界来说是信号

你可以说他还是那个“小猴子”,但那股野劲儿开始往里收了

至于“颜值”这一项,不必拐弯

比起顶流的清冷锋面,他的五官确实不占便宜,镜头上显稚气、显猴感,这是先天

可演员这行,脸不是通行证,戏才是;

脸能走几年,戏能走一辈子

这句老话听腻了,却始终有效

新剧播出后,有观众提到“他适合演现实题材”,我也赞同

现实主义空间更容得下“不完美的脸”和“可信的人”

杨紫这边的状态也值得一提

杀青那天,她穿着冲锋衣抱着花站在空旷地儿里,脸上的妆淡得像没化,风把她额前的碎发吹乱,旁边的人喊“来,笑一下”,她只是微微眯眼,像从角色里还没完全出来

换到生日场景,一身礼服、妆发精致,是另一个她

演员的工作与生活切换得这么干净,说到底,是对职业的尊重

她选择不回应“避嫌”,把注意力放在作品上,这种克制在如今的舆论环境里并不常见

当然,观众的好奇不会就此散场

有人问,两人会不会再次合作?

有人猜,会不会公开同框破除揣测?

我的看法是,节奏不该被舆论带跑

如果未来真有合作,靠作品本身说话;

如果没有,保持距离也是彼此的体面

一位资深宣传经理和我聊过,未婚艺人的公开边界无需一刀切,但团队要提前设定“红线场景”,比如避免暧昧式互动的短视频,减少不必要的误读空间,这些都是技术活

在行业层面,我更关心张一山接下来怎么走

趁着《在人间》带来的口碑回升,他需要接一到两部风格更硬、风险更高的戏,把“稳定发挥”这件事坐实

是往现实题材深挖,还是在小成本文艺片里磨质感,都比安全区里的“熟练重复”更有价值

配合上更克制的公开表达和清晰的社交边界,他的曲线才有可能真正上扬

写到这,忽然想起首映礼外场的一个小画面

散场后有个小男生把《家有儿女》的老DVD伸过去要签名,张一山犹豫了半秒,笑着说“这可真是老朋友”,然后认真签了名字

那一刻我明白,很多人并不是非要他永远当“刘星”,只是希望他别辜负那段干净的记忆

观众不是不宽容,观众只是不想被反复背叛

童星转型不是谁的人设更甜,而是谁的作品更硬、边界更清

我们能接受成长的磕绊,但不愿看到一次又一次的自我重复

如果说这次他惊喜亮相带来的意义,是让人看到“改得动”的可能,那就已经不小

最后想问问你:童星转型,究竟该靠纯粹的演技,还是要有人设护航?

亦或两者缺一不可?

欢迎把你的想法留在心里,或者讲出来,我们一起看看答案会不会在下一部作品里

无论如何,愿每一次亮相都配得上观众的耐心与等待

编辑:李慧

一审:李慧

二审:汤世明

三审:王超

辉煌优配提示:文章来自网络,不代表本站观点。